Schrift und Sprache

Schon Ende des 4. Jahrtausends v. Chr. ist Schrift in Ägypten nachweisbar. Beschriebene Täfelchen und Weinkrüge in Königsgräbern lassen den Schluss zu, dass Schrift notwendig wird – als Folge des Austauschs von Waren und mit der Bildung des Staates ab 3000 v. Chr. durch die Vereinigung von Ober- und Unterägypten (sema-taui).

Das prägende Element der ägyptischen Kultur ist die Schrift, die gleichermaßen Träger von Literatur und Religion, unverzichtbares Requisit der Politik und Wirtschaft sowie bildhafter Bestandteil der Kunst ist. Sie tritt in ihren Anfängen in der späten Vorgeschichte auf, und im Verlauf des Alten Reiches werden die Schriftzeichen in Lautwert und Zeichenform festgeschrieben. Ihre formale Vollendung erreichen sie im Mittleren Reich und erfahren fortan nur noch wenige Veränderungen. Auch die Sprache dieser Epoche, das Mittelägyptische, erhält eine prägende Rolle und wird zur klassischen Literatursprache Ägyptens, Inbegriff sprachlicher Qualität und Bildung. Demgegenüber ist die gesprochene Sprache als etwas Lebendiges steter Veränderung unterworfen gewesen.

Mit der Figur des Schreibers oder Lesenden verbindet der Ägypter einen weisen Mann, der seine Lebenserfahrung auf der Papyrusrolle festhält. Darüber hinaus ist die Schreiberfigur die Darstellung eines hohen sozialen und beruflichen Ranges: Es sind die höchsten Beamten wie der Wesir, die sich im Typus der Schreiberstatue darstellen lassen, um auf ihr Wissen und ihre Erfahrung, aber auch auf die Pflichterfüllung und Loyalität des Beamten hinzuweisen, wie sie in den Lebenslehrern beschrieben und gefordert werden.

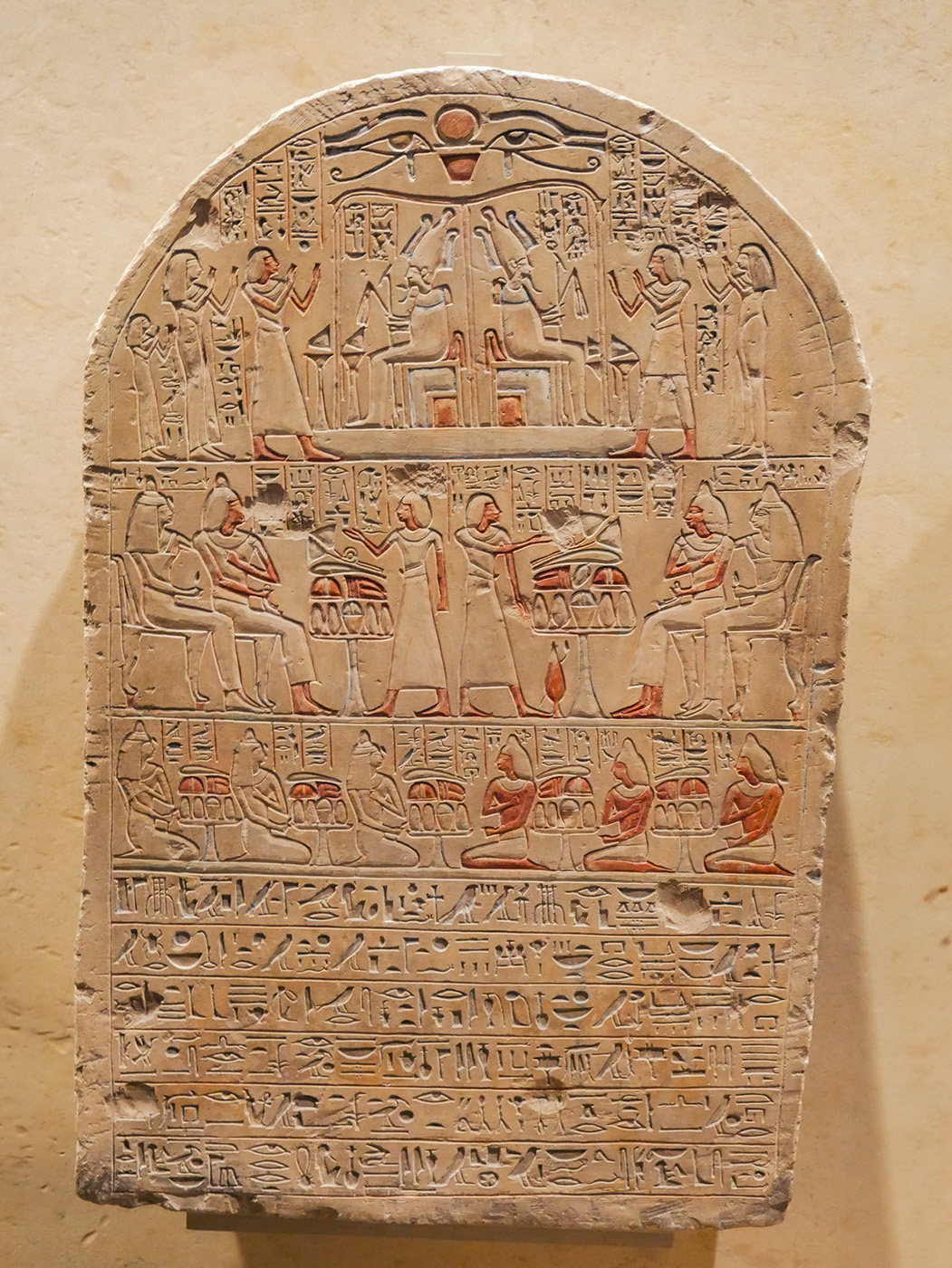

Als verschiedene Bereiche der Kultur umfassendes Phänomen lässt sich in der Spätzeit (664-332 v. Chr.) der Archaismus beobachten, ein bewusstes Anknüpfen an althergebrachte Formen und Inhalte. Dies reicht von getreuen Kopien bei Reliefs und Malereien über die Wiederverwendung früherer Königsnamen bis zum Aufgreifen stilistischer Merkmale in der bildenden Kunst. Die Schrift orientiert sich in der sorgfältigen Gestaltung der einzelnen Hieroglyphen und ihrer Anordnung an den Vorbildern des Alten und Mittleren Reiches. Erstmals ist eine Art „alphabetischer“ Reihung der Einkonsonantenzeichen belegt. Die Sprache der Alltagstexte ist weiterhin Neuägyptisch ohne Weiterentwicklung der Grammatik; in der Kursivschrift wird die hieratische von der demotischen Schrift abgelöst. In den offiziellen Texten auf Stelen oder Tempelwänden dient weiterhin das Mittelägyptische als Vorbild. In der Literatur entwickeln sich Erzählungen oft um eine historisch verankerte Persönlichkeit wie im „Setne-Roman“, eine eigene Gattung bilden die Prophezeiungen wie in der Geschichte vom „Lamm des Bokchoris“

Typisch für viele nubische Gefäße des 4. Jahrtausends v. Chr. ist, ähnlich wie bei den ägyptischen Naqada-l-Gefäßen, ein schwarz geschmauchter Rand.

Schrift und Sprache im Mittleren Reich

Die epigraphischen Regeln der Hieroglyphenschrift werden im Mittleren Reich (2040-1780 v. Chr.) verbindlich festgelegt. Sowohl die Einzelformen der Schriftzeichen als auch ihre Anordnung zu ausgewogenen Gruppen von Hieroglyphen bilden von nun an zwei Jahrtausende lang das Ideal für die Asthetik einer beschrifteten Tempel- oder Grabwand oder der Inschrift auf einer Stele.

Die mittelägyptische Sprache ist eine Weiterentwicklung des Altägyptischen, die im religiös-kultischen Bereich und in offiziellen Texten von nun an verbindlich ist.

Sie wird auch zur klassischen Literatursprache Ägyptens und damit zu einem entscheidenden Kriterium für sprachliche Qualität und Bildung. Die berühmtesten Erzählungen wie die „Lebensgeschichte des Sinuhe“ oder der „Schiffbrüchige“ entstanden in dieser Zeit, ebenso die Werke der Skeptiker wie der „Lebensmüde“ oder der „Beredte Bauer“ und bedeutende Lebenslehren. Nicht wenige dieser Texte sind nicht in ihrem Original, sondern in Abschriften von Schülern späterer Epochen überliefert.

Die meroitische Schrift und Sprache

Ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. treten im Reich von Meroe, dem südlichen Nachbarn Ägyptens, die ersten Schriftdenkmäler auf, die die einheimische Sprache mit einer eigenen Schrift aufzeichnen; zuvor hatte man sich für offizielle Texte der ägyptischen Schrift und Sprache bedient. Die Schriftzeichen wurden aus dem Ägyptischen abgeleitet: es gibt sowohl eine selten verwendete Hieroglyphenschrift als auch eine Kursivschrift, die sich dem Demotischen, der ägyptischen Kursivschrift ab der Spätzeit, orientiert. Das meroitische Schriftsystem verwendet fünfzehn Zeichen für Konsonanten, vier Zeichen für Silben und drei Zeichen für Vokale. Außerdem werden ein Worttrenner, den das Ägyptische nicht kennt, sowie Zahlzeichen benutzt, die gleichfalls aus der ägyptischen Schrift stammen.

Die meroitische Schrift kann gelesen werden, die meroitische Sprache ist noch nicht vollständig erschlossen. Kurze Texte auf Stelen und Opferplatten können dank ihres formelhaften Aufbaus weitgehend übersetzt werden; längere historische Inschriften sind mangels Vergleichen noch nicht durchgehend verständlich.

Die koptische Schrift und Sprache

Das Koptische stellt die letzte Schrift- und Sprachstufe des alten Ägypten dar. im 3. Jahrhundert n. Chr. wird das System der Hieroglyphenschrift allmählich aufgegeben – eine Folge der Christianisierung des Landes und der Abwendung von den alten Kulturen. Für die Niederschrift der einheimischen Sprache wird nun das griechische Alphabet verwendet unter Hinzunahme von sieben Zeichen aus der demotischen Schrift für bestimmte Laute, die das Griechische nicht kennt. Die koptische Schrift verbindet also griechische und altägyptische (demotische) Elemente und schreibt erstmals in einer ägyptischen Schrift Vokale.

Die ersten koptischen Texte sind Übersetzungen des Alten Testaments, dann folgen die Evangelien. Zu den charakteristischen Werken gehören die Schriften der koptischen Mönche. Noch heute wird das Koptische als Liturgiesprache in der christlichen Kirche Ägyptens verwendet. Als lebendig gebliebenes Altägyptisch hat es daher bei der Entzifferung der Hieroglyphen eine wichtige Rolle gespielt.

Die Hieroglyphen der ptolemäischen Zeit

Das Ptolemäische ist eine Hieroglyphenschrift, die in der Epoche der griechischen Fremdherrschaft (332-31 v. Chr.) entwickelt und bis in die römische Zeit hinein verwendet wurde. Bereits in der Spätzeit hatte sich der Bestand von ursprünglich rund 800 Hieroglyphen allmählich erhöht, was sich nun explosionsartig auf rund 9000 Zeichen steigert. Dies erklärt sich aus dem Bestreben der einzelnen Priesterschaften in den griechisch-römischen Tempelanlagen wie Dendera, Edfu, Esna, Kom Ombo und Philae, die Inschriften zu verschlüsseln, also nur Eingeweihten zugänglich zu machen und sich damit auch von den Fremdherrschern und ihrer hellenistischen Welt abzugrenzen.

Nahezu jeder Tempel entwickelt sein eigenes, sehr spezielles Schriftsystem, was bis heute das Textverständnis erschwert und in Einzelfällen verhindert. In der Grammatik wird archaisierend auf das Mittelägyptische zurückgegriffen, eine längst nicht mehr gesprochene Sprachstufe. Die letzte hieroglyphische Inschrift (auf der Insel Philae) datiert in das Jahr 394 n. Chr.

Die demotische Schrift

Aus der hieratischen Kursivschrift hat sich in der Spätzeit die demotische Schrift entwickelt, eine schwierig zu lesende Kursivschrift, die oft mehrere Zeichen zusammenfasst und als Kanzleischrift zunächst überwiegend in der Verwaltung benutzt wurde.

Die Benennung stammt vom griechischen Geschichtsschreiber Herodot und bezeichnet eine „volkstümliche“ Schrift im Gegensatz zur „heiligen“, zur hieratischen und hieroglyphischen Schrift.

Die demotische Schrift bleibt rund 1000 Jahre in Gebrauch; in der Verwaltung wird sie in der ptolemäisch-römischen Zeit mehr und mehr vom Griechischen abgelöst. Demotisch wird nun vor allem im privaten und religiösen Bereich benutzt. Auch eine nicht unerhebliche Zahl von literarischen Werken wie Erzählungen und Weisheitslehren sind in Demotisch überliefert. Der späteste demotische Text datiert in die Zeit um 450 n. Chr.